渭源县地处西秦岭末端向北部黄土高原过渡区,是黄河最大的支流——渭河的发源地。

1.渭源县的基本概况:

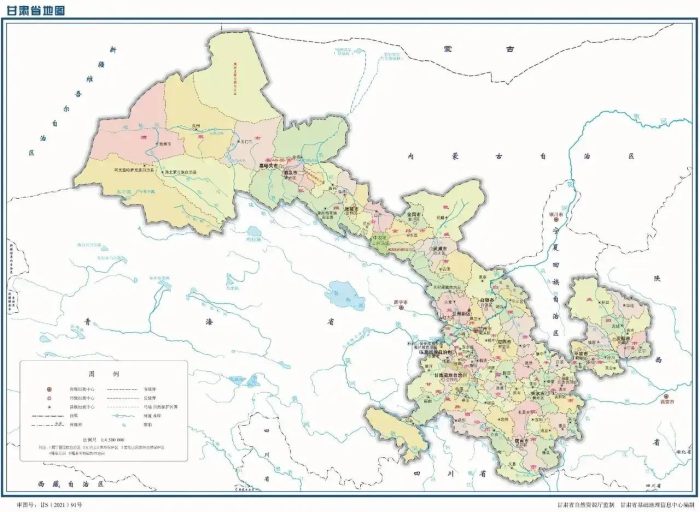

渭源县,隶属甘肃省定西市,位于甘肃省中部,定西市中西部,属温带大陆性气候,总面积2065平方千米。渭源县常住人口27.39万人。渭源县辖12个镇、4个乡,县人民政府驻清源镇新街1号。

2.渭源县的自然条件:

渭源县地势大致西南高、东北低,地形复杂,有山梁、沟谷、川台地。按地形地貌大致可分为三个地带:北部黄土梁峁沟谷地带,南部土石山地带,南部土石山地带。

渭源县属温带大陆性气候,年平均气温6.8℃,冬季最低气温一般在-20.1℃左右,夏季最高气温一般在30.5℃左右,年温差较大。

3.渭源县的历史文化:

渭源县位于甘肃省中部,因渭河源头而得名,因大禹导渭而闻名,因元古堆村而知名,因药薯飘香而有名,是“中国马铃薯良种之乡”“中国党参之乡”“全国生态文明示范县”。渭源历史悠久,文化底蕴深厚,灞陵桥、秦长城等历史遗迹星罗棋布,更有鸟鼠同穴、夷齐首阳、大禹导渭的历史传说传唱至今。

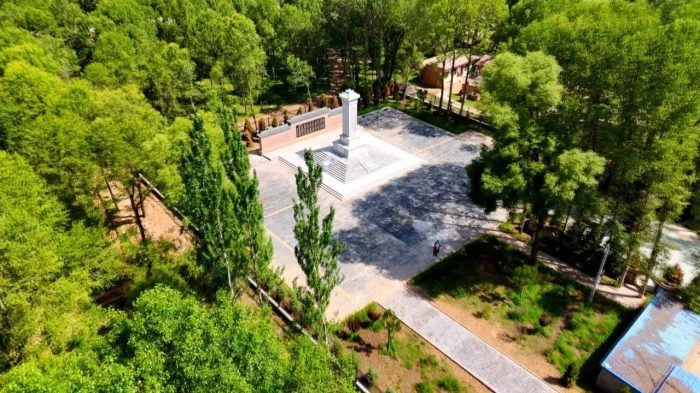

渭源,是渭河的源头,是华夏文明的发祥地之一。这是一片美丽神奇、历史悠久的土地,更是一片具有光荣革命传统、充满蓬勃生机和无限希望的热土。1936年8月至10月,中国工农红军第四方面军长征过境渭源,建立了渭源县苏维埃政府,播下革命的火种。1943年初,爆发了甘肃南部农民起义,在渭源打响了农民起义军第2路军的枪声。解放战争时期渭源成为坚持革命斗争的重要基地,也是中共陇右工委领导的主要游击根据地,甘肃国统区党组织唯一解放的县城。渭源解放后,全县人民积极投入支前的热潮,有力的支援了解放军向兰州、西宁进军。全国解放后,渭源、会川两县人民在抗美援朝和对越自卫反击战中,付出了牺性,做出了重要贡献。

4.渭源县的经济发展:

渭源县是“中国党参之乡”, 素有“渭水当归传两广”之说和“千年药乡”“党参故里”的美誉。因海拔高、气温适宜、昼夜温差大、无污染等因素,渭源县所产中药材以品质优良、营养药用价值极高而久负盛名,尤其党参以“条直、体胖、色白、质好”而著称。全县建设中药材种子繁育田6000亩,种苗繁育苗田2.5万亩;建成中药材万亩片带3个和千亩中药材绿色标准化种植基地6个共12.3万亩,辐射带动全县中药材种植面积达到35万亩。

渭源县南部地区,尤其是会川镇、五竹镇、田家河乡、祁家庙镇等乡镇,属于西秦岭末端向黄土高原过渡地带,马铃薯良种繁育区域土壤主要为黑垆土,土层深厚,土质疏松、肥沃,富含钾素,有机质含量高,发展马铃薯种薯产业具有得天独厚自然条件。渭源县马铃薯标准化种植面积32万亩,原种繁育基地5万亩,一级种基地27万亩,商品薯8万亩,生产脱毒瓶苗2万5千多万株,原原种12571万粒。渭源县各种品种的系列种薯已销往新疆、内蒙古、青海、陕西、云南、贵州等10多个省区和甘肃省内各地,年销售量达到50多万吨。

5.渭源县的交通区位优势:

渭源是古丝绸南路上的一颗璀璨明珠,地处陇海和兰渝两大铁路经济带的交汇地带,县交通上位于陇海铁路和兰渝铁路经济带的交汇处,G30连霍高速、G75兰海高速、渭武高速和国道212、310、316线穿境而过,兰渝铁路设渭源站。使渭源形成集高速、铁路、公路于一体的交通网。县城距主要旅游景点车程在20分钟内。

6.渭源县的旅游资源:

渭河源景区,位于渭源县境内,是黄河旅游典型代表“中国黄河50景”之一,属省级地质公园。位于渭源县五竹镇,占地面积十平方公里,是黄河最大支流—渭河的发源地,同时也是中华文明的重要发祥地之一,拥有丰富的自然景观和深厚的文化底蕴。渭水发源于渭源县城西南的鸟鼠山系的渭河源景区,渭源境内长50公里。以“探源渭水八百里、寻根文明五千年”、“大禹导渭”、“鸟鼠同穴”等为底蕴,景区植被茂盛、绿草如茵,步移而景换,时而山环水抱、景色奇秀,时而地势险峻、飞泉流瀑,具有良好的自然生态基底。

首阳山,位于渭源县莲峰镇境内,距县城35公里,传说是伯夷叔齐不食周粟、避世采薇之地,属西秦岭末梢的延伸山脉,独特的丹山、碧水、绿林,在陇上众多丹霞地貌中独树一帜。

鹿鸣谷,位于渭源县五竹镇,集山水园林、休闲娱乐、旅游度假、健康餐饮为一体,将人文景观与自然景观融为一体,形成了“可览、可游、可居” 的休闲度假景区。

双石门,位于渭源县南山分水岭附近,距县城50公里,因两座万丈石崖中开窄缝,湍急的激流从石缝中涌出,游人只能在水上穿行而被称为“双门踩浪”,又因这里青山如黛,芳草萋萋,野花铺地,牛羊成群而被称为“陇上香格里拉”。

太白山,位于渭源县城西南25公里,因传说是太白金星修道的仙山而得名。山形险绝,酷似华山,俗称“小华山”。太白山一峰独耸,系云摩天,众山环拱,与露骨山遥相呼应。山势“海拔三千三,离天三尺三,不知路多远,八十一转湾”。

灞陵桥,位于渭源县城南门外南河滩。清末诗人杨景熙的“闲眺城边渭水流,长虹一道卧桥头。”是灞陵桥和探源渭河的千古绝唱。蓝天白云映衬,桥下渭水东流,好一幅长虹卧波壮美图,素朴古雅的明代佳构从历史深处走来,此等匠心风韵,巧夺天工地体现了我国特有的某种园林建造手法,参差互补,达到了人与自然和谐统一的至高境界。

7.渭源县的特产名吃:

渭源粽子,粽子的历史非常悠久,最早是用作祭祖及神灵的祭品。东晋范注《祠制》说“仲夏荐角黍”,说明当时有夏至以角黍祭祀祖先神灵的习俗。角黍,即角形的粽子。古代祭祀时最高级的供品为牛,粽子的形状代表牛角;黍就是一种黄黏米。用谷物制成的角黍代表阳;包角黍用的菰叶(粽叶)为阴,阴阳结合,有驱邪纳福、祈求平安的意思。传说屈原投江后,人们非常思念他,怕他的尸体被鱼虾所吞噬,每到五月初五,就用竹筒装上食物,投向水中祭祀。后来,演化成了制作粽子,以粽子投江祭祀屈原,这个习俗一直沿袭至今。

油炒粉,是冬令小吃。选用上乘的粉面,按比例将粉、水置锅内,边搅边煮,待煮熟晾凉后,扣出凉粉砣。将凉粉砣切为麻将牌大小的块,把平底锅烧热,倒入清油或卤过猪肉的卤油,放进葱花、蒜苗、花椒粉,煎出香味。放入凉粉块,用小铲翻炒,调进适量酱油,用碗扣住,使之滚沸。揭碗,热气腾腾,香味喷鼻,凉粉块变得油黄闪亮。铲进碗里,调上辣子油、芝麻、蒜汁、醋、精盐,即可出锅而食。顾客边卖边炒,卖一碗炒一碗,因之热乎而鲜嫩,深受大众喜爱。

油馃儿,是一种油炸食品,既好吃又好看。其做法是将蜂蜜、胡麻油、鸡蛋或菠菜加入面中,和成红(绿)白两色面团,擀薄重叠,也有夹一层酱的,色彩更丰富,营养更全面。将揉好的面团切成蝴蝶、菊花、牡丹、佛手等形状的小花块,置油锅中煎炸,待金黄熟透,出锅放凉,吃起来香脆甜润,是当地小吃中的上品。也有人在油馃儿刚出锅时喷洒上蜂蜜水或红糖水,不但使其色泽更鲜亮,而且长期保持酥脆。

肥肠面,也叫“猪脏面”,简称“脏面”,表明是用猪的脏器烹制的面条。清代,渭源肥肠面就闻名遐迩。至民国时期全城有两三家面馆,都是前为铺面、后为住房的格局。一口大墩子锅里盛满肥肠、白萝卜片,肉汤沸腾,大案板上码着早已煮熟的拌过油的细拉面,摆着调料碗。一来顾客,师傅就抓一碗面,捞出一段肥肠,在小案板上切片,放入碗内,再持铁勺舀滚汤反复浇面,使面变热、变烫,然后舀满汤,带几片白萝片,撒上芫荽末,调上辣椒油,顾客随意调上醋、盐,就蒜瓣享用。面韧而耐嚼,汤肥而不腻,肠脆而喷香,萝卜绵而清爽。

注:欢迎交流学习,如有雷同请告知,有不足请指正。